金融のプロが教える、投資を始める前に絶対理解すべきメリットとデメリット

投資を始めようとお考えの皆様、こんにちは。今日は「金融のプロが教える、投資を始める前に絶対理解すべきメリットとデメリット」についてお話しします。

近年、NISA制度の拡充や資産形成への関心の高まりから、多くの方が投資を検討されています。しかし、メディアでは成功事例ばかりが取り上げられ、実際のリスクやデメリットについては十分に語られていないのが現状です。

私は長年金融業界に携わり、多くの投資家の成功と失敗を見てきました。特に初心者の方が陥りやすい落とし穴や、意外と知られていない投資の真の魅力について、専門家の視点からお伝えします。

この記事では、2024年の最新市場動向を踏まえた投資リスクとチャンス、初心者が避けるべき失敗パターン、そして老後2000万円問題に対する現実的な対策まで、包括的に解説していきます。

「投資は怖い」と躊躇している方も、「すぐに始めたい」と意気込んでいる方も、まずは冷静に投資の本質を理解することが、将来の資産形成への第一歩です。このブログが皆様の賢明な投資判断の一助となれば幸いです。

1. 「2024年最新版】金融のプロが警告!投資を始める前に知っておくべき5つのリスクと3つのチャンス」

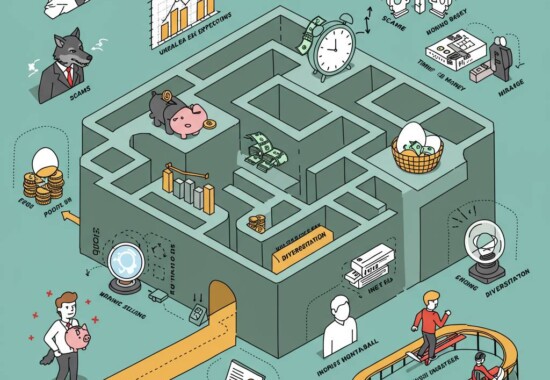

投資を始めようか迷っている方は多いのではないでしょうか。テレビや雑誌、SNSなどでも投資の成功体験が取り上げられることが増え、「自分も始めてみようかな」と考える人が増えています。しかし、投資にはメリットだけでなく、必ず理解しておくべきリスクも存在します。金融業界で15年以上のキャリアを持つ専門家として、投資初心者が知っておくべき重要なポイントを解説します。

【5つの投資リスク】

1. 元本割れリスク

最も基本的なリスクが「お金が減る可能性」です。株式投資や投資信託などは元本保証がなく、市場の変動によっては投資した金額を下回る結果になることも珍しくありません。日経平均株価は過去に半分以下になった時期もあります。余裕資金での投資を心がけましょう。

2. 流動性リスク

急にお金が必要になった時に、投資資産を現金化できない可能性があります。特に不動産投資や一部の金融商品は、すぐに売却できなかったり、大幅な値下げを余儀なくされたりすることも。生活防衛資金は別に確保しておくことが重要です。

3. 情報格差リスク

個人投資家は、機関投資家と比べて情報収集力や分析力で劣ることが多いです。メガバンクやゴールドマン・サックスなどの大手金融機関は膨大なリソースを投入して投資判断を行っています。個人は自分の投資スタイルに合った情報源を見つけることが重要です。

4. 感情的投資リスク

人間は冷静な判断が難しい生き物です。相場が急落した時にパニックになって売ってしまったり、逆に高値づかみしてしまったりするケースが多発します。投資ルールを事前に決めておくことで感情的な判断を減らしましょう。

5. 詐欺・悪質商法リスク

「必ず儲かる」「限定案件」などと謳う投資話には十分注意が必要です。金融庁や証券取引等監視委員会が警告を出している詐欺的投資商法も多く存在します。登録業者かどうかの確認を必ず行いましょう。

【3つの投資チャンス】

1. 複利効果による資産形成

投資の最大のメリットは複利効果です。例えば年利5%で運用した場合、72÷5=14.4年で資産が倍になるという「72の法則」があります。20代から少額でも積立投資を始めることで、退職時には大きな差が生まれます。

2. インフレへの対抗策

銀行預金だけでは長期的なインフレに対応できません。株式や不動産などの実物資産は、インフレ時に価値が上がる傾向があり、資産防衛の観点からも有効です。日本銀行のゼロ金利政策からの転換も始まっており、資産配分の見直しが重要な時期です。

3. 投資を通じた経済知識の習得

投資を始めると、自然と経済ニュースに関心が高まります。景気動向や金利政策、企業業績など、社会人として知っておくべき知識が身につきます。これは転職や昇進にも役立つスキルになります。

投資を始める際は、まず少額から、そして自分で理解できる商品から始めることをおすすめします。野村證券やSBI証券など大手証券会社の無料セミナーも活用しながら、徐々に知識を深めていくことが長期的な成功への道です。焦らず、着実に、そして何より自分に合った投資スタイルを見つけることが重要です。

2. 「投資初心者が陥る失敗パターンと成功への道筋|金融アドバイザーが語る資産形成の真実」

投資の世界に踏み出す多くの初心者が、同じような失敗パターンに陥っています。金融アドバイザーとして数多くの相談を受けてきた経験から、典型的な失敗例とその対策をお伝えします。

まず最も多いのが「感情的な投資判断」です。株価が急落すると恐怖から売却し、上昇トレンドを見ると焦って買い増す。このような感情に任せた判断が資産を減らす最大の要因になります。成功投資家は常に冷静な判断を心がけ、事前に立てた計画に忠実であることが重要です。

次に「情報の取捨選択ができない」という問題。SNSやニュースの断片的情報だけで投資判断をしてしまうケースが非常に多いです。メディアは刺激的な情報を好む傾向があり、こうした情報に振り回されると一貫した投資ができません。情報源は複数持ち、特に企業の財務諸表など一次情報を重視する習慣をつけましょう。

三つ目は「分散投資の欠如」です。好きな銘柄や業界に資金を集中させる初心者は少なくありません。例えば、日経平均株価に連動するETFとS&P500に連動する投資信託、そして国債などに分散投資することで、リスクを大幅に軽減できます。三菱UFJ国際投信の調査でも、適切な分散投資は長期的なリターンの安定に貢献すると報告されています。

また「短期的な利益を追求しすぎる」傾向も要注意です。投資は基本的に長期戦。ウォーレン・バフェットも「私のお気に入りの保有期間は永遠だ」と述べています。日本銀行の統計によれば、日本の個人投資家の株式平均保有期間は外国人投資家に比べて短い傾向にありますが、長期保有者ほど安定したリターンを得ている実態があります。

成功への道筋として最も重要なのは「自己投資」です。投資の知識やスキルを磨くことに時間とお金をかけましょう。野村證券や大和証券などが提供する初心者向けセミナーは基礎知識を身につける良い機会です。また、『ウォール街のランダム・ウォーカー』などの名著から学ぶことも効果的です。

最後に、成功投資家に共通するのは「小さく始めて着実に続ける」という姿勢。SBI証券やマネックス証券では100円から投資できるサービスもあります。少額からコツコツと経験を積み、徐々に資産を増やしていく戦略が、長期的な成功につながります。

投資の旅は自分自身との戦いでもあります。失敗から学び、地道に知識と経験を積み重ねることが、真の資産形成への近道なのです。

3. 「なぜ今、投資が必要なのか?金融のプロが教える老後2000万円問題の現実的な対策法」

老後2000万円問題は一時のセンセーショナルなニュースではなく、現実的な課題として私たちの前に立ちはだかっています。国の年金制度だけでは将来の生活を十分に支えることが難しくなっている今、自己防衛としての資産形成は必須といえるでしょう。

日本銀行の統計によれば、日本の普通預金金利は0.001%前後。1000万円を預けても年間1000円程度の利息しか得られません。一方でインフレ率は2%前後で推移しており、実質的にはお金の価値が目減りしている状況です。つまり「何もしないこと」こそが最大のリスクなのです。

実際に金融庁の試算では、夫婦で月に約5万円の赤字が発生する可能性があり、これが「老後2000万円問題」の本質です。しかし、早い段階から資産運用を始めることで、この問題に対処できます。例えば月3万円を年利3%で30年間投資すると、約1700万円になります。

投資の始め方として最も現実的なのは、積立NISAやiDeCoの活用です。特にiDeCoは税制優遇が手厚く、年間最大27.6万円を非課税で運用できます。さらに掛け金は全額所得控除となるため、所得税・住民税も軽減されます。例えば年収500万円の方が月2万円をiDeCoに拠出すると、年間約3万円の税金が軽減されるのです。

メガバンクの富裕層向け資産運用アドバイザーを務める専門家によれば、「老後資金の確保には、早期からの分散投資と長期運用が鍵」とのこと。特に初心者には、国内外の株式や債券に分散投資できるインデックスファンドがおすすめです。日本を代表する運用会社であるニッセイアセットマネジメントやセゾン投信などが提供する商品は、コストが低く長期投資に適しています。

重要なのは「投資は投機ではない」という視点です。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、10年、20年という長期的な視点で資産形成を考えることが老後2000万円問題への現実的な対策となります。まずは自分の将来に必要な金額を計算し、無理のない範囲で着実に資産形成を始めることが、金融のプロが口を揃えて推奨する方法なのです。

この記事へのコメントはありません。